打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

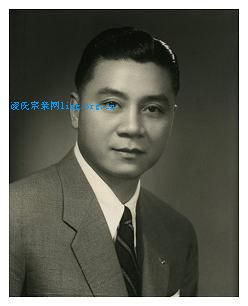

8.2 凌宪扬(善永次子)

1946年夏,在访美期间,美国贝勒及韦克法斯特两所大学分别授予凌宪扬法学博士学位。凌宪扬对沪江大学情有独钟:1931-1932年,任沪江大学工商管理系讲师; 1943-1945年任东吴沪江联合法商学院(重庆)之商学院院长;促成沪江大学战后复原,并担任沪江大学末任校长(1945-1949)。他甚至还长期担任沪江同学会会长一职。 令凌宪扬没有想到的是,恰恰在他钟情和为之奉献的母校沪江大学,生命出现了重大转折,直至郁郁离世。综观其精彩、悲情,先扬后抑、英年早逝的一生,我们发现凌宪扬的遭遇不是个别的。因此,以凌宪扬为个案、聚焦建国前后社会变迁的研究也就具有了价值和意义。 凌宪扬杰出的的组织和领导才能在就读沪江大学期间就得到了表现。他相貌英俊,喜欢文体活动,是沪江大学篮球队队长,是沪江大学团契负责人,是男女同学昵称的帅哥。1927年,凌宪扬获得学士学位,同年由校长魏馥兰推荐赴美南加州大学留学航空管理专业。在等待出国深造的时间里,凌宪扬甚至在沪江大学附中当了一年体育教师,可见魏馥兰对凌宪扬的欣赏程度和凌宪扬本人之才干。凌宪扬还曾入选中国国家篮球队,准备参加当时的远东运动会,后来因为奉派前往德国,不得已放弃。不仅如此,凌宪扬还是学校舞池中有名的“四骑士”之一。他还热爱京剧。1935年秋,他甚至应邀在卡尔登大剧院上演的英语京剧《王宝钏》中扮演薛平贵。这是英语京剧在中国的第一次,在当时引起了轰动。 1929年,凌宪扬获工商硕士学位后即赴美国波音航空公司作为期一年的进修实习,1930年,学成归国,在中国航空公司任职三年,升任高级业务专员。“一二八”淞沪抗战爆发后,作为十九路军驻美代表,凌宪扬在社会各界尤其是华侨社团中发表抗日救亡演讲,呼吁华侨捐款支持淞沪抗战。1934年,凌宪扬得到了当时中央银行总裁孔祥熙的赏识和器重,调任中央银行秘书处秘书。当时,上海正加紧建设新市区,急需在江湾一带建设新型码头。经过勘察,决定在虬江口兴建虬江码头,指定凌宪扬负责筹备。1935年10月,中央信托局成立,凌宪扬任该局购料处副经理,继续主持虬江码头的修建。后来,这座码头毁于“八·一三”的炮火之中。 鉴于淞沪之战中制空权薄弱,1936年,凌宪扬作为中国政府赴德谈判秘密使团成员之一出使德国,于当年签订《德国军火与中国军矿易货协定》等,以求创力一支足以与日军抗衡的空军。随后,凌宪扬留在德国,负责协定的具体实施。依照协定,1936至1938年间,中方从德国进口了大批先进武器,直到1939年因第二次世界大战爆发中止。这一协定,利用了当时同为侵略国家德国与日本之间的矛盾,进口的军事装备则在抗战初期发挥了重要作用,堪称当时中国外交的得意之作。1941年,国民政府中央信托局在重庆建立中央印制厂,隶属中央银行,凌宪扬担任首任总经理,负责印制钞票并兼任《星报》社长。太平洋战争爆发后,凌宪扬出任中央信托局购料处副经理,1941年筹备成立中央信托局“印刷钞券事务处”(旋即改称“印制处”),接收财政部重庆印刷局,改称为“重庆印刷厂”,凌宪扬也就有了“中央造币厂厂长”的头衔,协助整理抗战时期财政金融事宜,凌宪扬实际上成了中国现代钞券印刷事业的始作佣者。 当时,重庆只有名为重庆印刷厂的印刷机构可以从事钞券印刷业务,且设备简陋,生产能力有限。于是,凌宪扬收购了当时重庆最大的民营京华印书馆所有印刷机器与材料,将其技术人员纳入己厂编制,大大增强了钞券印刷能力。鉴于当时钞券印刷纸仍需进口,凌宪扬高瞻远瞩地贷款给四川宜宾的中元造纸厂和重庆的中央造纸厂,让他们集中力量,尽快研制国产钞券专用纸张。珍珠港事变爆发后,我大后方与外界的交通线一时被完全切断,凌宪扬毅然承担起整个大后方钞票、公债、粮票、库券、税票、邮票、印花等多种有价证券的印刷任务,成为国民政府金融系统中举足轻重的人物,备受瞩目。(台湾《中外杂志》1994年第4期,《钞券印制奠基人——沪江大学校长凌宪扬》)。 东吴沪江联合法商学院之商学院院长 抗战爆发后,部分沪江大学师生辗转到达陪都重庆。随着校友数量的增多,重庆沪江大学同学会力量逐渐壮大,凌宪扬被推选为会长。1940年4月,在刘湛恩逝世两周年之际,以凌宪扬为首的重庆同学会建造的刘湛恩纪念建筑刘庄举行落成典礼,孔祥熙、张伯苓等到场致词。重庆沪江大学同学会逐渐成为有重要影响的团体。凌宪扬还联合东吴大学重庆校友会联合办学,1943年3月,“东吴大学沪江大学联合法商学院”正式开学。 联合法商学院中的法学院主要依托东吴大学重庆校友会,商学院则主要依托沪江大学重庆校友会。凌宪扬在筹建过程中扮演了至关重要的角色,他甚至主动邀请在上海的樊正康来重庆出任商学院院长,但遭到拒绝。不得已,凌宪扬兼任了商学院院长。商学院下属工商管理系和国际贸易系,并和东吴大学法学院合办了会计银行系。商学院效法的是曾在上海获得巨大成功的社会办学模式——沪江城中区商学院,实则是一所夜校。凌宪扬声称:“商学院符合了华西的实际需要。因为重庆不仅仅是一个政治和军事中心,而且是一个商业中心。无数男女青年在城里的商界和政府部门工作。他们需要工作上的专业训练。建立商学院就是为了满足这种需要。”因此,学校开办以后,招生量迅速扩大。1944年秋季学期时,“大约1600人参加了入学考试,从中只能招收大约200人。” 作为社会办学模式,商学院从院长、系主任到教师都是兼职。一批社会名流,纷纷应邀前来。如冯玉祥教军事常识,潘公展教三民主义,钱歌川教英语等等。各门专业课程的教授也基本上是当时的名家,从而很快就提高了学院的知名度。除正规课程外,学院每学期还举办一次国语、英语竞赛,并由学生自动组织各项球类运动作为体育课。社会名流、专家学者的讲座更是每周不断。 显然,凌宪扬已经成为重庆沪江同学会的核心。每逢星期日或例假日,他的家庭总要接待一批或数批举目无亲的学生,作为会长的亲和力和凝聚力,表露无遗。更为重要的是,面临社会动荡,经费短缺,凌宪扬良好的社会背景和突出的社会动员能力凸显,使他在国民政府方面左右逢源。学校最初的39万元基建费就是他通过孔祥熙向四行两局募捐的,部分经费则靠同学会筹集,并靠学生学费维持。凌宪扬还在同学会中发起了募集1000万元沪大办学基金的运动,最后募得1600万元,远超预期。通过凌宪扬的苦心经营,到1945年时,沪江大学在商学院基金、学生救济金、沪江同学会基金和校董会基金等方面都有较大的积累,不仅维持了沪江商学院的运营,实际上也已为沪江准备了“未来的支撑点”。 沪江大学复校的主要领导者和组织者 沪江商学院的成就鼓舞了沪江人,也激励了国民政府教育部明确支持沪江大学战后尽快在上海复校。1944年9月,凌宪扬被选为代校长,开始筹备战后全面恢复事宜。客观上,凌宪扬正是沪江大学最合适的校长人选。他的政治背景使他与国民政府各方面都拉得上关系,能使沪江得到一些特殊照顾;他尽校长之责但不拿薪水,他的校友背景和沪大同学会会长的身份,使他与沪大同学会以及以沪大校友为主体的沪大校董会毫无隔阂,能够得到他们的全力支持。而他长于经营,精力充沛,行事果敢有效率,以及留学美国和基督徒的身份,更使他得到传教士们的赞赏。但孔祥熙坚持凌宪扬担任中央印制厂监理会主任委员,不同意其辞职。凌宪扬顺水推舟,决定领印制厂的薪金,而将沪江方面的薪金返还。 1945年8月,抗日战争获得最后胜利,凌宪扬被国民政府委任为接收上海敌伪产业的特派员之一。凌宪扬领命后,乘军用飞机悄然降落在上海大场军用机场。随后,他查看了沪江大学,只见整个校园一片凄凉荒芜,不但建筑遭到严重破坏,而且“所有可拿的物品,如桌椅、黑板、床、风扇、金属装置等都已荡然无存,甚至大小树木也已被砍伐一空”。凌宪扬意识到,自己的首要任务就是恢复校园,而他随身携带募集的教职员救济金、重庆校董会提供的复校经费以及重庆全国同学会募集的大学基金,对于处于困顿中的上海沪大教职员和几近荒废的校园,无疑是久旱甘霖。在校董会的支持下,凌宪扬立即成立了复校班子,要求尽快撤走校园内的朝鲜士兵。同时,他们在校门口设置门卫,以防止校园遭到进一步破坏,并着手修复教师住宅,以便让一些中国教师先住进去。1946年2月,校园终于归还沪江,凌宪扬正式出任沪江大学校长。鉴于时局不稳、通货膨胀严重,凌宪扬决定压缩规模,速战速决,尽快完成校园修复工程。后来,整个修复工程在46天内宣告完成。工程完成之后,才收到沪江设立人会承诺的10万美元工程费用。而之前的大部分费用都是凌宪扬从其他渠道借来的,甚至其本人还垫付了向美军购买床和车辆的钱,从而成功地利用了时间差,节省了大量费用。凌宪扬这种雷厉风行的做法受到南北浸会的赞赏。凌宪扬后来在校董会年会上报告时也庆幸地说,“如果我们当时稍有犹豫和耽搁的话,在现在的人工和物价下,同样这些活就要我们花上四到五倍的钱。” 1946年4月,大学部教职员和900多名学生开始“回家”,附中部则因杨树浦校园已容纳不下而留在圆明园路。4月22日,学校举行开学典礼,凌宪扬兴高采烈地发表讲演,表示“母校如今正重新迈出她那沉重但却坚定的脚步,跟上时代的前进步伐。” 沪江大学最后一任校长 1946年 11月,沪江终于能在自己的校园内广邀校友宾朋,隆重庆祝 40周年校庆。应凌宪扬邀请,孔祥熙到场演讲并主持蒋介石亲书沪江校训“信义勤爱”牌匾的揭幕仪式。一时间,沪江大学成为社会瞩目的焦点。这个时期成为凌宪扬在沪江最美好的和最顺利的时期。 在教学上,凌宪扬力主强化沪江的传统强项——商学院,以实现其“学术复员”,为此他还兼任了工商管理学系主任(1946-1948)。他还经常邀请前美国驻华总领事卡勃脱,前美国驻华大使司徒雷登、孔祥熙、吴国桢等中外名流来校演讲,请蒋纬国来校举行坦克表演。不过,凌宪扬给自己安排的最主要的任务就是筹募经费,“拉赞助”。1947年3月至7月,凌宪扬赴美访问,120天中访问了59个城市,与南北浸会进行了充分的沟通,对捐助者作了91次演讲,最后获得南北浸会方面提供大笔资金的许诺。为了应对通货膨胀,熟悉金融的凌宪扬甚至通过投机生意让捐款得以保值。凌宪扬将政治、金融领域的才能运用于沪江,声誉达到了顶峰。有鉴于此,美国贝乐大学和威克森林学院还分别授予他荣誉法学博士学位。美籍教授Coleman甚至公开称赞凌宪扬“很有才能,大有希望,将来是可以做总统的人才!” 凌宪扬爱沪江,也爱国。1947年8月,凌宪扬从美国得到关于乡村中心的经费承诺后,在校门口购置了5亩土地,并建议把中心命名为“湛恩村”,以纪念已故的刘湛恩校长。1947年10月,凌宪扬提议捐资建设图书馆,并将图书馆命名为“湛恩纪念图书馆”。沪大学生管弦乐队、近100 人的合唱团、40 人的雅乐社及音乐系部分学生,甚至于1948 年5 月17、18 日假兰心大戏院举行了“湛恩纪念图书馆筹款音乐大会”,所得款项颇为可观。1949年3月,“湛恩纪念图书馆”终于举行了落成典礼。此外,凌宪扬还领导新建了两幢各有六套居室的教职员公寓及女生宿舍,翻建了健生房和游泳池。 随着解放战争的节节胜利,当年运筹帷幄、游刃有余的凌宪扬开始感到学生不再配合,甚至一次又一次地卷入学潮,使大学一直处在动荡中,几乎没有平静过。沪江正面临失控状态。他所能做的只是徒劳无益地一次又一次地呼吁学生从街头回到书斋,甚至根据上海当局的指示,对一些最激进的学生采取了警告、记过、勒令退学直至开除的措施。 当国共和谈破裂,国民党人士纷纷远走美国、香港、台湾各地之时,凌宪扬也面临重大抉择,他甚至在上海解放前夜还奉命将上海中央印制厂的机器运往台湾,筹备国民党中央印制厂,但就是不愿意出走台湾,希望继续留在沪江。 实际上,宪扬一直认为学生必须勤于学业,充实自己,日后才能为祖国服务,为人民谋福利。他觉得,自己既能在内战的风雨飘摇中办好沪江,也一定能在新政权下办好教育,为国家为民族造就人才。面对新政权,凌宪扬的判断明显失误:“共产党人可能对我们的课程设置会施加一些控制,但我们想他们不会接管学校。……我们将留在这里,只要学校还能办下去。”他在一封信中写道:“只要我对大学还有用,我就会坚守岗位。”显然,凌宪扬对当时国共两党之间水火不融的关系估计不足,对形势发展的走向判断有误。其中,对自身功过尤其是对自己在抗战中的功劳过于自信,也是促成他选择“留”的一个重要原因。 向来自信的凌宪扬这次的确犯难了。踌躇之际,因为孔祥熙已赴美定居,凌宪扬谨慎地问计于同样一向器重、提携自己的宋美龄,决定把自己的去留交给宋庆龄来决定,他相信宋庆龄。最后,他认同了宋庆龄对时局的判断,选择了“留”。为避免学校遭受炮火之灾,沪江决定停学,并组织近十人留校护校,确保完好无损,直至上海于5月27日解放。 杨树浦刚解放,“沪江”即成为“人民沪江”,沪江已经不是昨日沪江。凌宪扬无奈辞职,并将全部校产责成总务长冯家声按清册移交。沪江大学从此没有校长,只有校务委员会,直到1952年被改组。凌宪扬成了沪江历史上最后一任校长,而他的命运就此急转直下。 1951年4月,在“镇压反革命运动”中,凌宪扬被捕。或许是因为抗战有功,在国共两党高层也都有朋友的缘故,凌宪扬成了“亦正亦邪”、莫衷一是的棘手人物,长期不审亦不判。著名爱国民主人士黄绍竑说凌宪扬案是“长期不审不判”,颇为不满。实际上,以当时的政治形势,和美国联系紧密、抗战有功、服务过国民政府、担任沪江大学校长这些经历,凌宪扬显然是“亦正亦邪”的人物,很难让年幼的新中国政府痛下结论。对凌宪扬奉当时政府派遣同德国进行贸易的公务行为,甚至有人都说是“在抗日期间和法西斯德国勾结”,成了应由个人承担责任的罪行。凌宪扬曾在香港作短暂驻留,期间,周恩来托宋庆龄请其回大陆。但凌宪扬被抓后,凌太太去问宋庆龄,宋此时已无能为力。1957年初,凌宪扬被释放,宣布不再追究刑事责任。但同年9月,又再次被捕,并被判十年徒刑,囚禁于安徽白茅岭劳改农场。1958年9月,凌宪扬因胃出血不治,瘐死狱中,终年五十三岁。 1979年,凌宪扬夫人凌杨蔼芳提出申诉,要求复查。宋庆龄出面证明当时是有过关于凌宪扬去留问题的一席谈话,意思是说当年凌宪扬是听了自己的一番话后才留下来的。1981年1月,上海市高级人民法院作出平反判决:推翻第二次十年刑期判决,维持第一次不予刑事责任追究的判决。这时距凌宪扬初次入狱已达三十年,瘐死狱中长达二十三年之久。

——以上资料来自《档案春秋》2011年第5期:沪江大学末任校长凌宪扬

凌宪扬,钞券印制奠基人

公元1906年,一所注册于美国佛杰尼亚的教会学校诞生于上海黄浦江之畔,她最初的名字是 “上海浸会大学”。几经辗转、几经更替,1912年学校董事会决定改名为“沪江大学”。

三年的苦读和游学,带着南加州大学工商与金融硕士学位,这位年青人又回到上海。

“十里商海”凌宪扬“功成名就”,准备回母校 “授业解惑”。然而,“教授梦”随着形势的变化而改变。三十年代中期,国民党政府财政部部长孔祥熙筹建中央信托局和国家印钞系统,力邀凌宪扬参与建造国家印钞厂的准备工作。

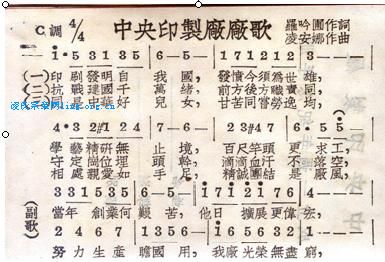

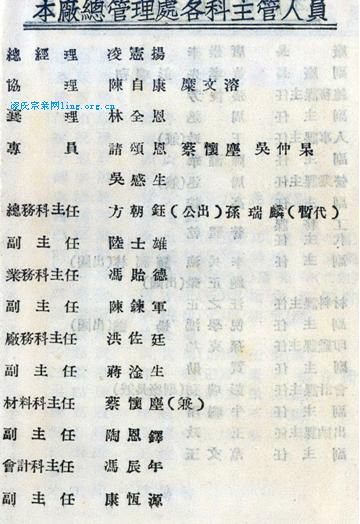

1937年抗战爆发,筹建中央信托局的进程加快。1940年,财政部中央信托局成立印制处,凌宪扬担任总经理並开始筹建重庆印刷厂。

一封美国来信,关于凌宪扬 今年五月,上海市档案馆主办的《档案春秋》发表了上海理工大学档案馆馆长章华明先生撰写的《沪江大学末任校长凌宪扬》一文。此文客观而真实地重现了凌宪扬的一生后认为:“凌宪扬的遭遇并非个别,在历史发生重大转折的关键时刻,他的命运揭示一批旧知识份子的命运变迁,虽属个案,却是一个时代的反映,具有特殊的见证价值”。此一论断,引起海内外各界人士的注意。几位沪江校友,就此走访了凌宪扬次子凌宏俊。

凌宏俊曾长期在祖国从事新闻工作,任中国新闻社高级记者,中国协和医科大学《博士论坛》客座教授,退休后移居美国洛杉矶。在与来访者的谈话中,他着重谈到了凌宪扬的沪江的最后岁月。

“我父亲凌宪扬是位学者,他在航空管理科学方面具有精湛的知识。可是,他不是学者型的人物,他擅长的是管理。抗日战争期间,他在重庆受命创建中国的现代钞卷印刷事业,一手建立起“中央印制厂”这样一个特大的企业,展现出他出色的行政领导和企业管理能力。他后来担任沪江大学校长,可以说是成功的企业家入主大学第一人,并无先例”。

“在西方国家,这种情况非常普遍。究其原因,与教育超脱于政治及意识形态因素有关。我父亲受西方教育思想影响很深,教育超政治的理念,在他思想上根深蒂固,最终未能改变。这或许是他最后以悲剧谢世的重要原因”。

我们问起,长久以来人们都认为,凌宪扬对待学生运动的态度是他最终入罪的主要原因。这方面的情况是怎样的呢?

“从一九四八年起,随着解放战争的节节胜利,国统区的政治风云震撼上海社会,学生运动此起彼伏,沪江不可能置身事外。但是,主要由于沪江学生的社会背景等各种原因,学潮在沪江没能掀起风浪。在由复旦大学历史系教授、博士生导师王立成先生撰写的<沪江大学简史>中,共有两处提到学潮,一是一九四八年十一月,二

十一位沪江学生在同济大学被军警拘留;另一是同年六月,反对美帝扶植日本军国主义运动,对此,<简史>是这样写的:‘有人想再次掀起学潮,但因缺少支持者而告流产’”。

“父亲曾告诉我,当时,政府方面提出,沪江应接受一批‘职业学生’,并同意国民党的情治人员暗中进入沪江。他说,如果接受此议,那沪江将永无宁日。那些家伙会在学校挑起事端,迫使左派学生暴露自己,最终迫使学校当局配合政府进行镇压。他的基本态度是既反对学生卷入政治斗争,更不能支持政府对爱国学生的迫害,对卷入学潮的学生,要尽力加以保护。这似乎是一种自相矛盾的态度,他就是要在这种复杂的环境中,探寻出一条保全沪江这个大家庭之路。他爱沪江,爱沪江的学生。作为校长,当他迫不得已违心地处理一些学生时,他内心的痛苦,外人是不可能理解的”。

接着,凌宏俊向我们谈起当年他父亲处理二十一位在同济大学被拘捕的沪江学生事件。

“学生被抓的第二天早上,我看到父亲一脸的疲惫,心事重重地坐在沙发上。原来,他彻夜未眠,赶赴同济去领回被拘留的沪江学生。他告诉我们:‘我签字领回学生,已经过半夜了。要保护这些同学,不能要沪江派人派车过来。我有车,只能带几个人回去。过去在路上碰到有同学在步行,我总是让他们上车,从没空车回校的。可这一次,我不敢,万一有同学认为我带谁不带谁的是在离间他们呢?同济离沪江这么远,让又累又饿的同学就这么走回去,这中间还有好几个女同学呢!我实在于心不忍。下车陪他们一起走吧,又怕他们不理解,引起他们反感。左思右想,为难之极,最后我只能坐在车里,让司机以最慢的速度护送同学一路回沪江。看到他们安全回校,我才感到一丝安慰。抬头一看,天快亮了。’警备司令部责成学校从严处分这些学生。父亲顶着不办。后来无法再拖,只能把其中的九位除名,其余的用各种名义留在学校里。他说:开除是不可挽回的,其它都可,尽可能不开除”。

“一九四九年春天,我和哥哥爬上一棵树,把鸟巢的小喜鹊连窝端下,满以为可以养出一窝家鹊来。不料没几天,小喜鹊全都死去。父亲知道后狠狠批评了我们一顿后,又提出要我去查对一句跟鸟、鸟巢、鸟蛋有关的成语,我找到后告诉他是‘覆巢之下,岂有完卵’。他很高兴,对我说,沪江就是一个大鸟巢,鸟蛋有一千多,千万不能让这个鸟巢掉下去。在风雨如晦的日子里,他殚精竭虑,苦苦保护这个巢,而且无怨无悔地背起那沉重的十字架------”。

凌宏俊话锋一转,谈及他父亲留在沪江的原因。

“我们做子女的一直以为他是因为宋庆龄的挽留才留在沪江迎接政权更迭的。及至最近我看到美国贝勒大学保留的有关沪江的档案,才知道他早在一九四八年年底,就定下留守沪江的决心了。十一月二十九日,他在校董会上讲话,说:‘我坚信我的这一坚定立场(指留在沪江不走),如果有所改变,必然会对全体学生的稳定带来影响。’而且,他还考虑到新政权成立后如自己难以继续履行校长职责,学校工作应如何安排,表示他和家人将继续留在上海,可以接触到大学的情况-----”。

“我父亲在沪江的最后时刻到了。一九四九年五月底,战火逼近沪江,上海临近解放。我父亲十多年前参与了一二八十九路军的淞沪保卫战,对沪江的地理位置在军事上的重要性了然于胸。在学校奉命遣散后,他组建并亲自领导了一支由青壮年教职工组成的护校队,留驻在炮火笼罩下的沪江。国民党士兵曾三次打算进入沪江设防,都被他拒绝了。第四次,情况更为严重。一个姓孙的炮兵营长在校门口大嚷大叫。我父亲向他指认两张布告,一是上海警备司令部指示军队不得进入文化设施,另一由美国总领馆发布,声言沪江为美国产业。那营长一面不停地口出脏话,一面伸手要去撕毁布告。父亲抢先一步,以身躯挡住布告。那营长暴怒起来,霍地拔出盒子枪,直指父亲胸口:老子连命都不要了,还在乎这些破布告,闪开,不然就毙了你!在此千钧一发之际,亏得营长的勤务兵上前阻拦了一下,暂时平息了营长的怒火。他临走时扔下一句话:你们等着,我用十轮大卡车就能冲开你们的破校门。父亲思虑再三,最后决定在校园升起美国国旗。上海宣告解放时,沪江校园没有遭到任何破坏。父亲回顾说,当时真是山穷水尽了,我的决定是对是错,留待大家去评论吧”。

“经历了狂风暴雨,沪江这个大鸟巢终究没有倾覆,众多的鸟卵也得以保全,可是,舍死忘生地护巢的母鸟,最后却以身相殉。我常常在想,也许,当年父亲就这样死于国民党军队的枪下,倒是他短暂的一生最好的归宿,------”。

凌宏俊言谈及此,哽咽失声。几位来访者无不动容,默然以对。 以上为王祖倩采访凌宪扬次子凌宏俊手稿

2011年10月21日,上海理工大学档案馆建成全市最大的校史展览馆。宪扬的长子凌宏英、次子凌宏俊、三子凌宏庆、长女凌碧筠受邀参加了开馆典礼,受到了贵宾式接待。在校长许晓明的致词中特地指出凌宪扬在战后复校中的贡献;凌宏英与凌碧筠被邀请与校长,党委书记一起参与了启门仪式。 许校长特意与他们在凌宪扬的肖像下合影。实际上理工大学作为沪江大学的继承者,替凌宪扬做了历史上的正名。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口